1977年首次上映的《星球大戰》可謂科幻的電影鼻祖,系列自推出以來就風靡全球。「星戰之父」George Lucas與太太Mellody Hobson創辦的盧卡斯敘事藝術博物館(Lucas Museum of Narrative Art)將於2026年在洛杉磯開幕,館藏除了少不了魯卡斯影業歷史文獻,也包括收錄了1904至2019年非裔美國電影超過37,000件珍貴歷史檔案的Separate Cinema Archive,以不同形式的藝術探索視覺敘事的力量。

「星戰之父」盧卡斯敘事藝術博物館明年洛杉磯開幕

盧卡斯敘事藝術博物館選址洛杉磯博覽會公園,設計由著名中國建築師馬岩松的MAD建築事務所打造。盧卡斯認為敘事藝術講述的是一個社會的故事,是將社會凝聚在一起的共同信念。博物館希望探索這種藝術如何影響大眾和連結群體,將展出古代洞穴壁畫、海報、電影劇照、劇本、插畫、漫畫和雕塑等一切以圖像呈現故事的作品,屆時可以看到畫家Norman Rockwell、Jessie Willcox Smith、Maxfield Parrish、漫畫家Winsor McCay、Frank Frazetta、George Herriman等藝術家的作品。

佔地30萬平方呎的盧卡斯敘事藝術博物館將帶來寬敞的展廳空間、兩間設備先進的劇院,以及餐飲零售及活動專用的空間,各位星戰迷和藝術迷,不妨把博物館加入你們的旅行清單!

星球大戰拍攝背景竟然是手繪的?

近年AI人工智能技術愈來愈強大,只需要輸入幾句描述,軟件就能在短時間內生成長達一分鐘的影片。原來在沒有CG後期製作的年代,星球大戰的電影背景竟然是人手繪製的?

沒有CG又如何!《星際大戰正傳三部曲》手繪背景

《星際大戰正傳三部曲》1977年首次上映,千歲鷹、白兵整齊列陣、榆樹村等場景過了那麼多年再回看,相信還是會讓人有毛管戙的感覺。莫說是後製和綠幕,當時的電影場景製作技術也沒有現在那麼成熟,要打造如此大規模的場景確實不容易。

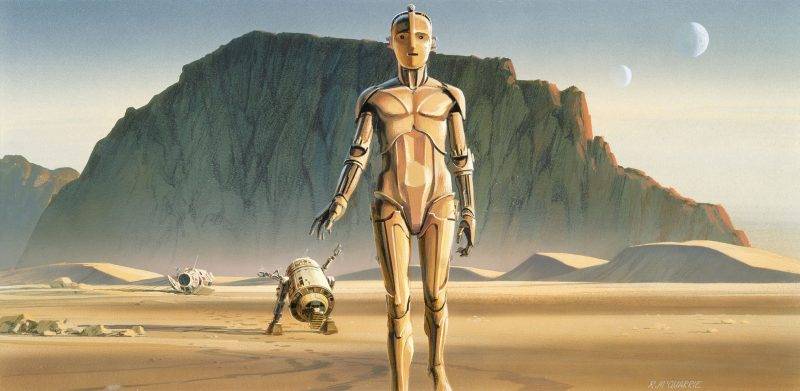

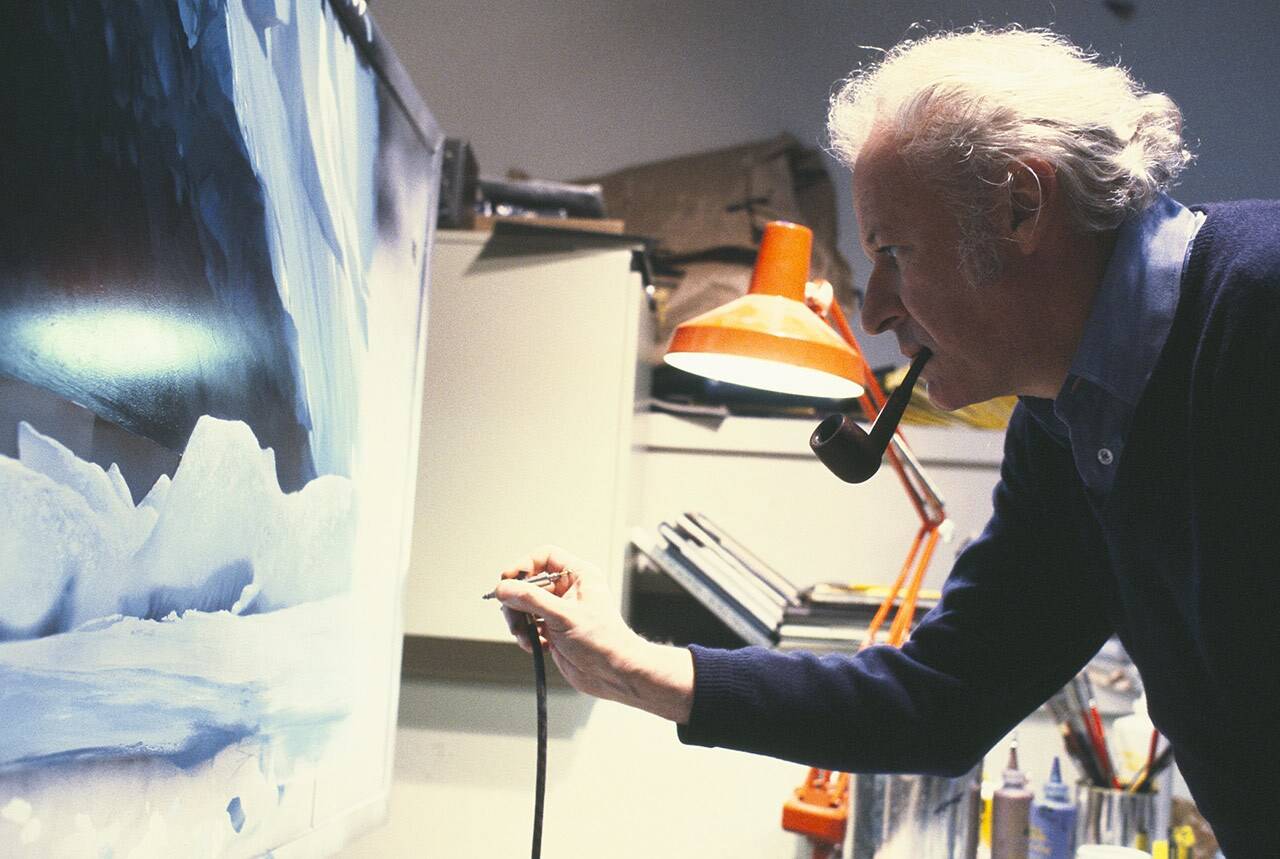

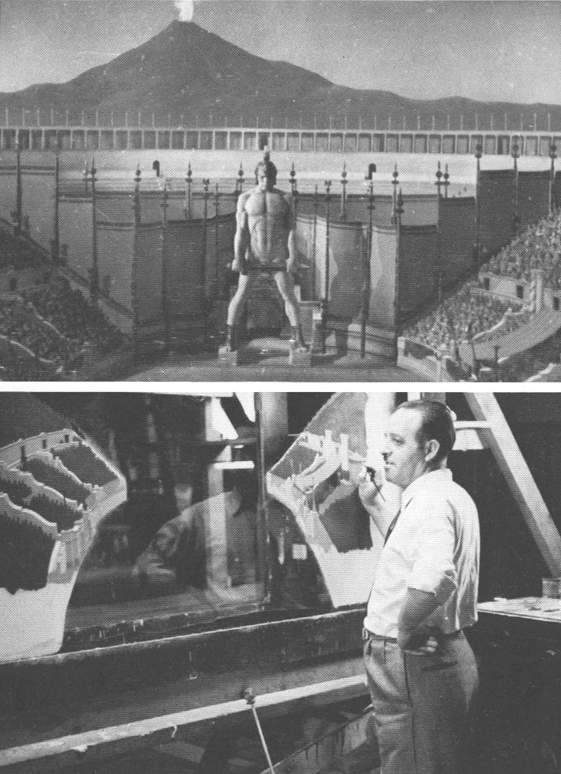

三部電影中許多標誌性場面和背景都是出自Christopher Evans、Mike Pangrazio、Frank Ordaz、Harrison Ellenshaw和Ralph McQuarrie等幾位美國電影視覺特效公司光影魔幻工業的畫師之手。這些手繪背景無論是光影、景深和透視都非常仔細精準,看上去絕對不遜色於電腦繪圖。

什麼是繪景(matte painting)?

傳統繪景(matte painting)方法是在有機玻璃板上以油漆繪畫,拍攝時再結合實景道具,打造幾可亂真的視覺效果。繪景除了可以用來做拍攝背景,也可以將玻璃板放在鏡頭和場景中間,為畫面增添本來不存在的事物、擴充現實的場景,所以繪景又稱作「接景」。

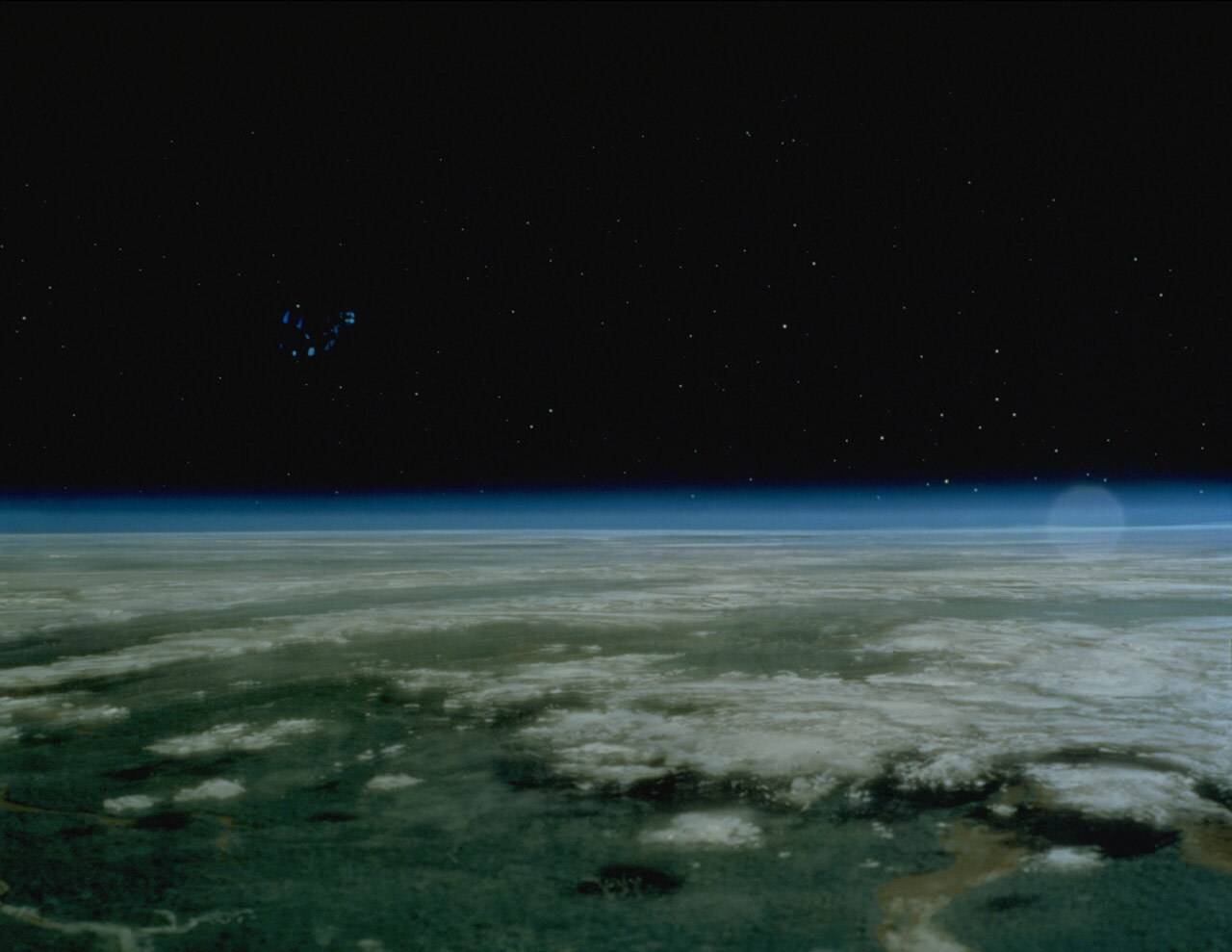

被濃霧籠罩的達可巴

在《星際大戰》中,達哥巴是一個被濃霧籠罩的沼澤星球。為了讓星球上的蒸氣和雲霧從太空看來更有層次感,拍攝時使用了兩幅畫:地下是深綠色的星球表面,上面加上畫有雲霧的透明玻璃版。

千歲鷹降落雲城

導演Irvin Kershner曾說,千歲鷹降落雲城的鏡頭是整部電影中數一數二複雜的鏡頭。團隊曾考慮過為雲城興建一個模型,礙於時間限制,只好讓Ralph McQuarrie繪畫一系列城市景觀。

千歲鷹停泊在停機坪,遠處能看到其他建築物的輪廓。拍攝時攝影師Neil Krepela將真人元素投射到黑色區域上,營造眾人走向千歲鷹的效果。

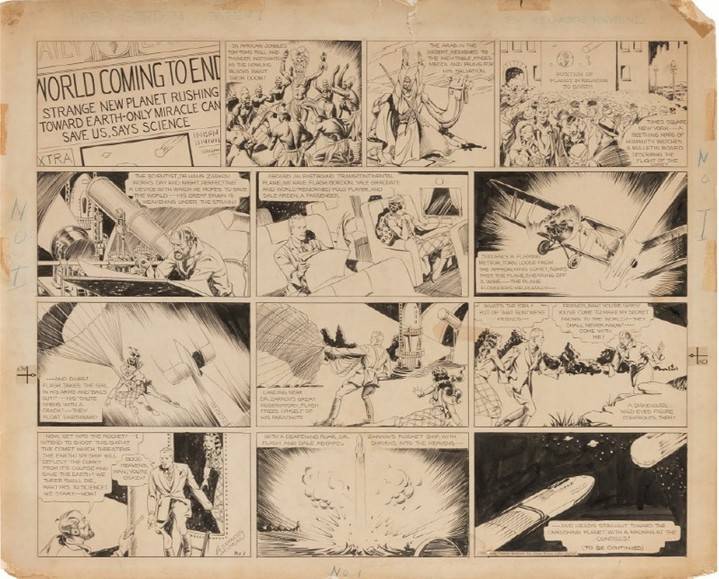

史上第一個繪景鏡頭(matte painting)

史上第一個接景鏡頭其實只比《星球大戰》早幾年出現,美國導演Norman Dawn在電影《Missions of California》中首次利用繪景技術,他在玻璃上繪上鐘樓和屋頂,「重建」了一座被毀壞的破舊建築。他的拍攝手法可謂開拓了電影製作視覺特效,成就20世紀初一幕幕奇幻的電影場面。