今時今日,AI人工智能幾乎無所不在。從國民管理到工商業應用,再到個人生活小助理,全方位的影響,是一種滲透,也是一場人類活着模式的革命。無論世人抱着輕視或重視的態度,AI也自有其成長的速度,而且速度相當快。雖然不是一個生命體,但它的積極性,是超越一切生物。從當初的計算機華麗轉身到今時今日的深度分析工具,人工智能大大的地改變了人類的生活方式。

AI占卜算命能取代身心靈導師嗎?

記得早幾年還有分析說智能科技雖然強大,但也有些工作是AI不容易取代的。當時說的其中有醫療 、宗教、心理諮詢、靈性療癒等工作。言猶在耳,在疫情假期推波助瀾之後,人工智能在以上幾個範疇的所擔當的崗位越來越吃重。除了線上問診,世人也逐漸習慣了隔着螢光幕朝聖,以電子貨幣支付香油錢、對着電話許願占卜。

其實早在廿多年前,世人已經能夠透過線上程式體驗中外各種靈性探索工具。不過,無論是風水或是占星學,還有塔羅牌或者生命數字之類。當時的方式都是比較單向的,這一邊輸入問題和資料,另一邊就給你一堆預早設定的數據回覆,感覺是比較冰冷死板。而且由於這些設定需要符合大眾用家,內容演繹亦較為簡單片面後續對話更是欠奉。

人工智能的出現後,用家除了能更快收到數據外,由於AI取材的資料庫是誇域性的,收集來的資訊內容,相比從前更是幾何級的豐富。這些文字經過智處理後,演繹方式亦比較生動。目前的人工智能甚至可以透過用家日常應用習性,揣摩到容家的喜好,自動調節到以更貼心討好的風格來表達。而最令人雀躍的,就是後續還可以無限對話。與朋友仔聊還生怕會打擾別人,但人工智能就是可免去這顧慮。再說,從前線上占卜,收到結果之後,好的話自然安樂,但若不好彩,收到負面結果的話,心情跌落自然不在話下。若果還有疑慮,但只能茫茫然一個人望着對話框,那種寂寞無助的感覺,真是寒冷天氣級別。

現在AI的話,若有什麼不明白時,人工智能隨時候命解答。萬一用家在對話中流出負面情緒,那怕是只有一點點落寞失望,AI還會安慰你,給你打氣。很多人甚至坦然,越來越喜歡與AI對話,覺得簡直是一個無負擔的對話夥伴。從一開始當是寂寞生活的調劑,熟悉用法後開始在人工智能增加設定。例如加入性格、背景等等塑造指令,增加交流的深度,有人幾乎差點就要把螢光幕背景轉成一個樹洞,然後把心事和秘密通通都倒入去。

只提供情緒價值就夠了嗎?

近年處理個案的時候,常有案主表示曾經在情緒阻塞的初期,會嘗試利用人工智能進行自我對話。雖然AI會給出一些具有舒緩能力的簡單回應,提供一些情緒價值,但不一定能夠解決問題。每說到比較深層次、或者需要釐清一些複雜的關係時,AI就會開始出現公式化答案,或者雜亂無章回一大堆文字但卻欠了重點。就算換個角度去發問,答案還是缺了些深度。初時可能有點驚喜,但到了瓶頸,就不斷重覆。好不容易從對話進展產生出的氣氛圍,只因生成器捉錯用神,回覆追不上實況頻率,氣氛圍團就會爆破。

通過這些個案可以發現,AI 雖然可以透過程式提供客觀分析與情緒支援。舉例它會知道「痛苦」的定義,以最快的速度回以安慰。但因為它無法真正感受到人類的痛苦感覺,難以與人類產生真正的共鳴,安慰的力量也來得比較薄弱。人工智能可以提供情緒價值,但無法因應個別心靈的需求,提出細膩貼心的療癒建議,也不能和人達到能量交流。畢竟,真正的心靈療癒與能量轉化,是需要很多因素來配合的。包括環境、信念和價值觀。

然而,作為身心靈工作一份子,我不會排除智能機械對話的存在意義。畢竟,當人感到寂寞時,這樣的交流,多少都可以減低孤獨感,甚至可以幫助整理思緒。而且智能聊天不受空間時間所限制,隨時隨地都可以為人提供情緒價值,也不會主動洩露秘密,可算是既便捷又另人安心的心靈暫託。當然啦,如個論及隱私與倫理問題,又是令另一個大課題了。一般聊天時,若用家懂得保障自己的資料,加發問方向恰當的話,通常也能收穫不少常識資訊。

(圖片來源:[email protected])

事實上,這可能更勝於把時間用在無謂的社交。但說到利用智能對話來進行靈性學習,這又似乎言之尚早,並非大力推薦的時候。雖然AI能夠極速提供知識,甚至分析情緒。但始終它所知的,都是被「餵食」的。萬一案主發問時不小心用詞有誤,AI的回話就好容易亂飛了。加上情緒變化可快可慢,它無法像一個現場對話的身心靈導師那樣,能夠了解到案主真實的狀態轉變,同時結合環境因素作出合式的判斷,提醒案主應該警覺的地方,並引導着往內在探索。

若果案主希望尋找真正能夠帶來療癒或者成長效果的答案,這方面人工智能是還有進步空間的。畢竟,博學的人是學者,卻不一定是智者。資料再多也不一定包含智慧在其中。靈性成長是來自於生命的體驗與深層思考,是修行而不是演算法。以目前普及的科技而言,AI的確能夠包羅萬有地找來很多相關的資料,生成能力亦是超高效的。但內容結果當中包山包海,卻是真假難分。

所以,若再說到AI占卜算命,好玩自然是好玩。但用家們該如何看待結果?應該信任多少?自己心裡還是應該要有一定的度量衡的。其實自從二、三十年前有互聯網之後,網上占卜就已經很火。有趣的是,各種算命占卜程式,一直都是一邊被嫌棄,卻又一邊被使用着。

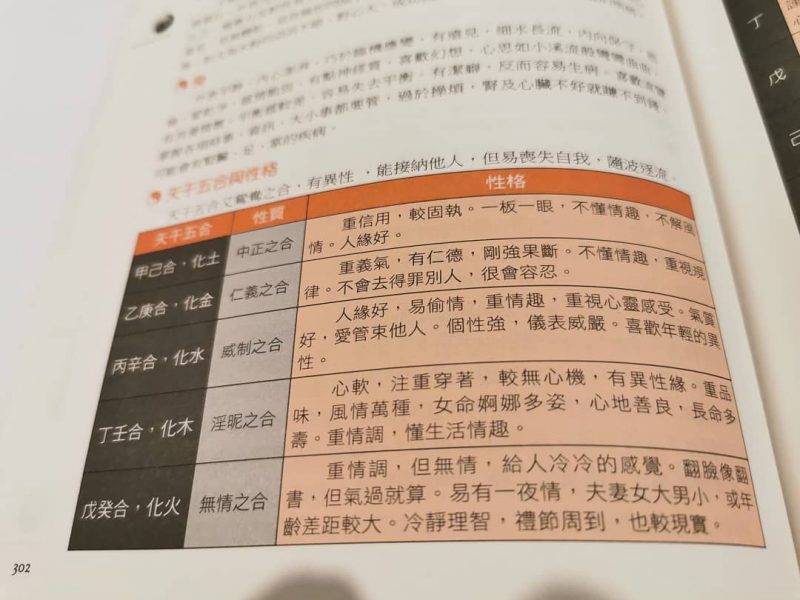

大家看看現在很多算命師不就是慣用人工智能來起命盤嗎?甚至有些命理師離開電子計算之後,根本不懂得使用天文星曆去畫盤。自然也沒有太多人會在意人工智能用甚麼基礎去論命,所使用的程式有沒有考慮到節氣與時間入氣的定點,五行如何歸類,時差問題,閏年閏月之類的細節等等。然後,還有 一些模稜兩可時應該如何取捨?遇到特定格局的時候,如何捉用神?其實也人性化為命書解讀時賦予靈機一觸的重要環節。

受惠於網絡與人工智能的發展,很多關於了解命運或人生管理的數據資料,已經是垂手可得。很多人都可以在AI的配合下,通過自學而成為命理師或療癒師。只要簡單的輸入個人資料,想要的就整整齊齊排好呈現出來了,還會貼心附加長篇大論的解說。另一邊的用家開開心心地看,這個程式說得不行嗎?就換另一個吧。這樣我想起了菲林拍照的年代。因為膠卷很貴,而且最後要得到一張照片,還需要付出沖洗費。 那時候也會有執相,由沖曬師人手執行,用毛筆在相片上修改的。於是,大家就會很小心去捕捉珍貴的瞬間,珍惜每一張相片,就連保存相片的相架,也有很大的消費市場。然後,一進入數碼拍攝的年代,拍攝這回事又有不同的意義了。

在人類歷史當中,曾經有一段很長的時間,會很謹慎看待自己的命書。很多都把它看成是自己的人生藍圖。正規的命理師亦會比較謹慎的去解讀,給出人生建議,算命論命,其實也是尊重命運的一個展現形式。現在命運程式普及化,其實亦無需執着對錯。反正時代巨輪就是大大力,平凡人根本不能抗逆。

(圖片來源:[email protected])

只是,不妨反思,而當命運解說變得如此百家齊放,世人的生命會因為得到更多而變得更豐盛嗎?還是會因此更容易在大觀園中迷失?真是要看各自修行了。目前而言,AI還沒有淘汰命理行業,但從業員們有沒有因為太依賴AI而忽略了某些重要的事情,則很值得好好去想想。人工智能無疑是很好輔助工作,能提供客觀的意見和大眾可知的數據作為參考 。但說到真正解讀人心,仍需依賴人類的智慧和經驗。