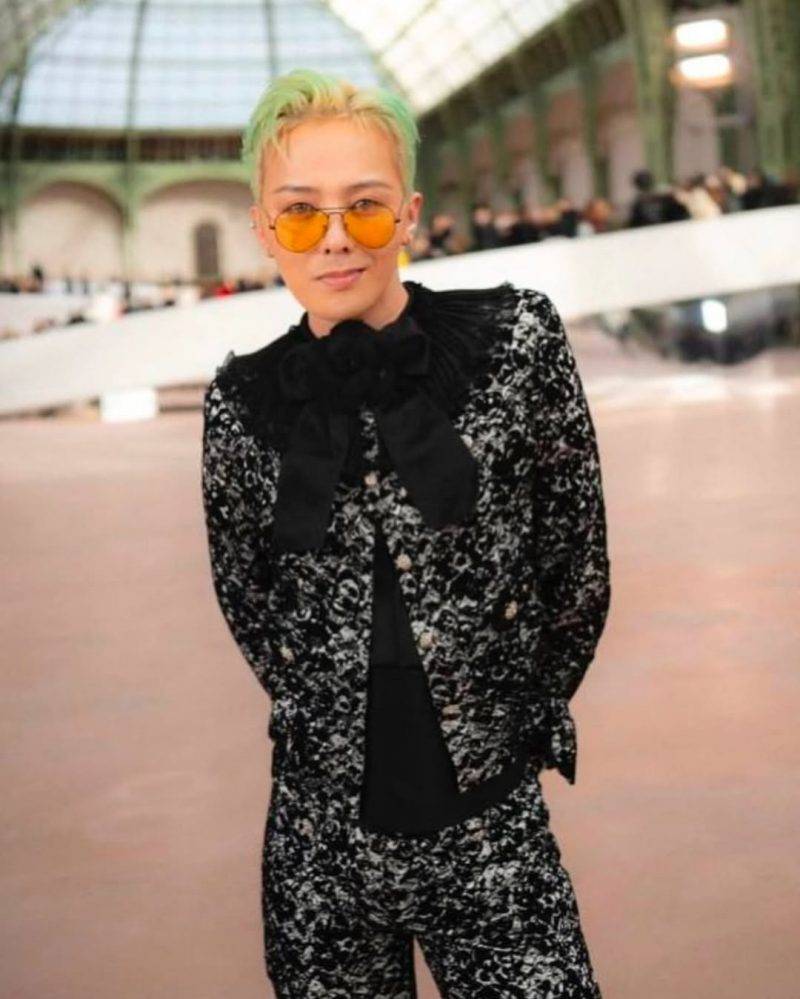

當今世代,提到各大時尚品牌,也總會連帶著幾個為人熟悉的名字,像是說到Chanel,一定會想到G-Dragon與Jennie;提到LV,J-Hope、Felix、Lisa、Zendaya等名字也會自然地從腦海中浮現;談及YSL,也會不其然的聯想到車銀優與Rosé,只因這些「品牌大使」的形象早就已經深入民心,甚至令品牌與明星緊緊綁在一起。

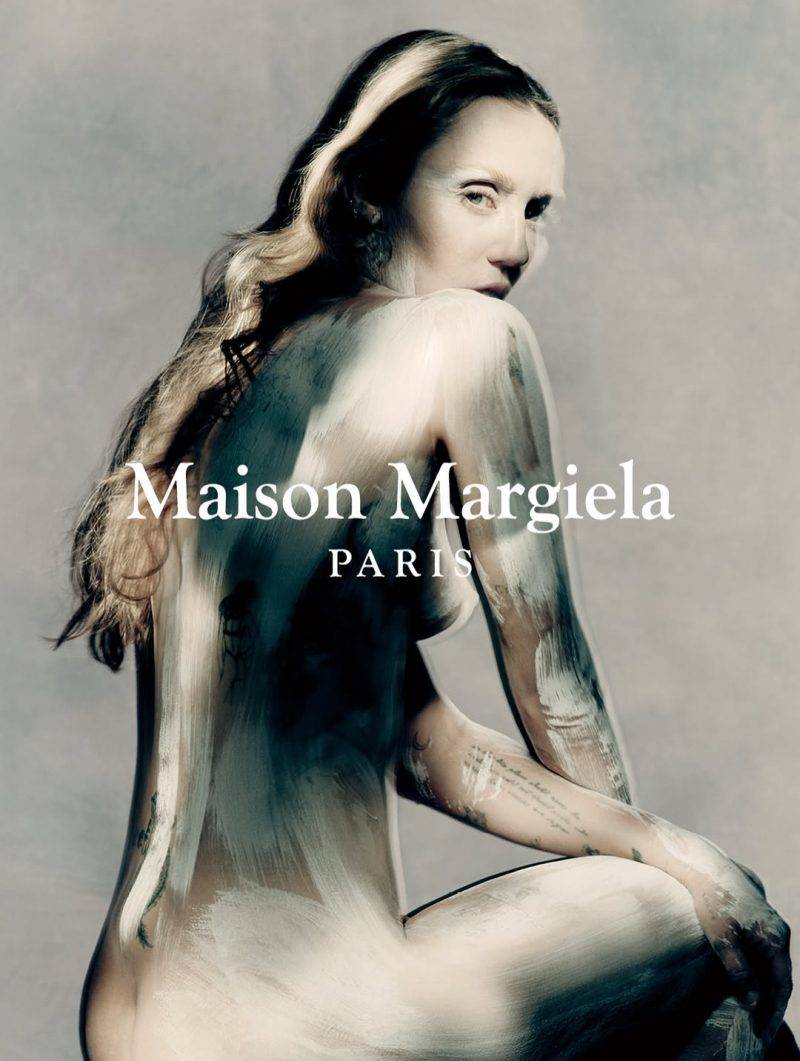

就連向來拒用明星擔任代言人的Maison Margiela,也決定「妥協」,近日也破天荒找來Miley Cyrus出任品牌的首位代言人,這次是Margiela成立37年後,首度啟用明星代言人。到底為什麼,各大時尚品牌都熱衷於找明星當品牌大使?這股明星效應,又到底是福還是禍?

品牌大使並非新鮮事

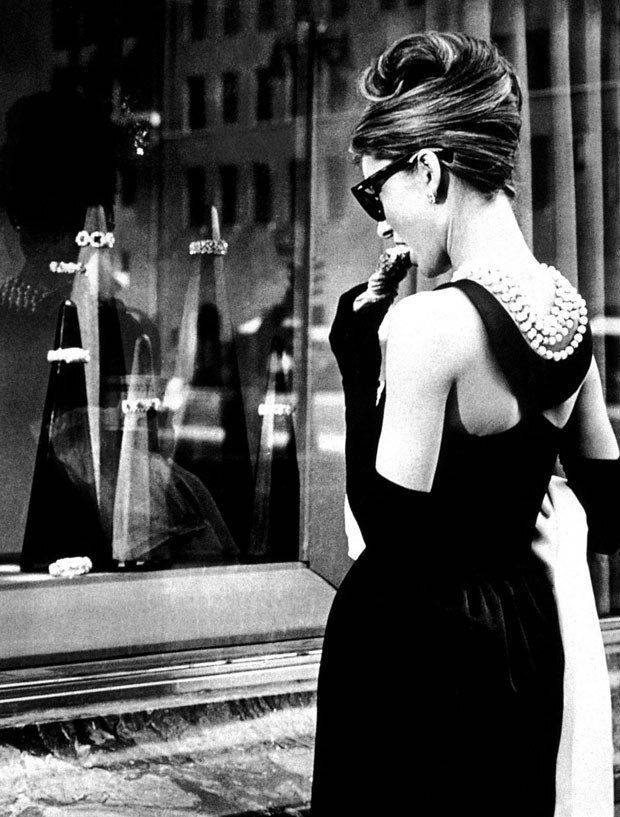

品牌大使其實也非這幾年才出現,當中最經典的例子,就是 Audrey Hepburn 與 Givenchy。早在50年代,Hepburn就成為了Hubert de Givenchy 的繆斯,她在《Sabrina》與《Breakfast at Tiffany’s》中的造型,幾乎都由 Givenchy設計。縱然Hephurn並不是Givenchy的「品牌大使」,但這種與明星與品牌掛勾、共同出現的概念,在當時便已成型,也可說是為一眾時尚品牌開創了先河。

時至今日,時尚品牌與明星的關係更見密切,有韓團還未正式出道時,便已獲邀出席時裝騷;有女團成員出道僅3個月,就品國際時尚大牌「相中」,並簽下成為品牌大使,明星的光環對於這些早已是人人皆知的時尚品牌而言,真的有如此吸引?

流量就是一切

在社交平台大行其道的時代,還有甚麼會比「流量」更加重要?每逢時裝周,各大品牌的新系列固然會受到關注,但真正登上Top Search的,往往不是哪一件衣服有多前衛、哪一件單品有多精緻,也不是騷場佈置有多用心,而是哪位明星穿了哪個的哪一個造型登場。當G-Dragon時隔多年再度出席Chanel時裝騷、Felix為LV行騷,鎂光燈也就自然地落在這些明星身上,畢竟這些明星,本來就是備受關注的存在,出現在原本也受到矚目的時尚盛事中,更能達到1+1大於2的效果。

可這樣的話,不就是令時裝騷的重點落在明星,不是時裝身上嗎?與其稱之為本末倒置,不如說這是相輔相成,只要是明星代言人穿過的,也會被粉絲逐一翻查出來,甚至購買明星同款,對品牌而言絕對有正面影響。明星一舉一動能製造話題與曝光,遠勝傳統廣告或專題報導。也許這也是Margiela不得不向流量「低頭」,決定邀請明星出任品牌代言人的原因。

(圖片來源:[email protected] )

讓數據說話

把成效量化為數字就最直白,今時今日,明星效應的價值也可以被化作數字。時尚數據分析平台Launchmetrics,常以 Media Impact Value (MIV) 來衡量一場時裝活動的影響力。Launchmetrics會從社交媒體、網絡、紙本媒體等數據,分析出各自的媒體影響力價值。

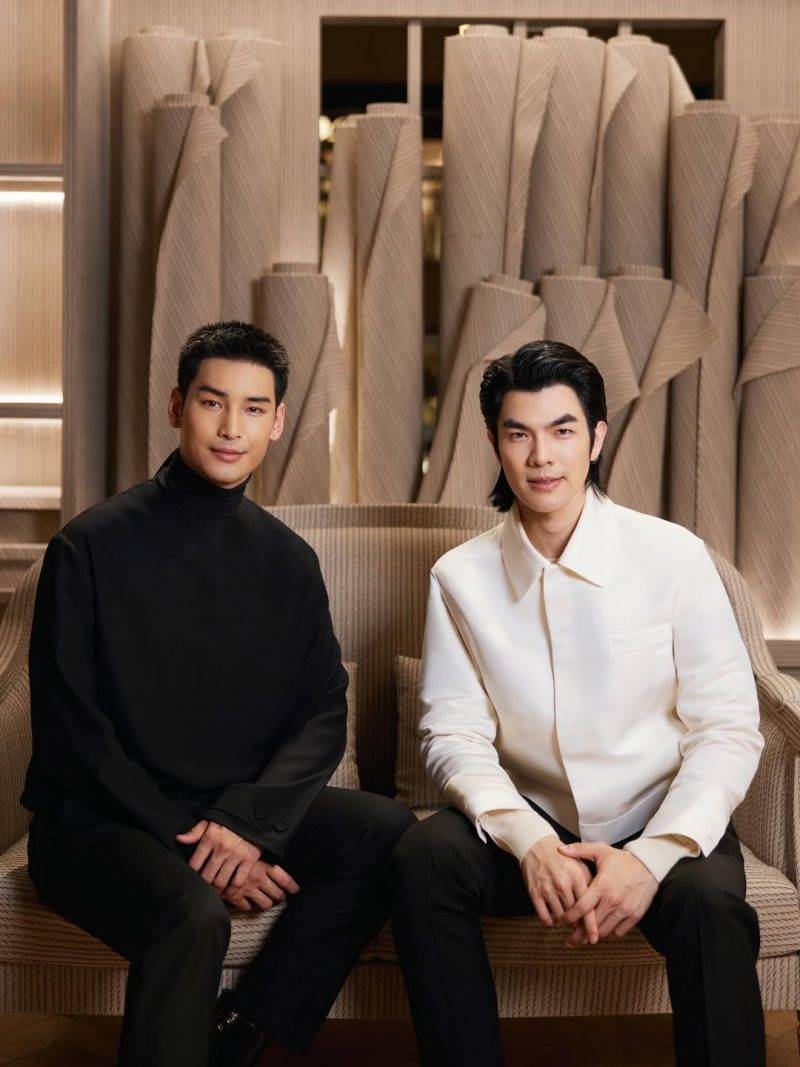

就以2025年1月上演的FW25男裝周為例,泰國成為了MIV最高的第3位,排於法國及美國之後,高達2,690萬美元的MIV,當中有74%,也是來自明星代言,在此之中,兩位Dior品牌大使Apo及Mile可謂功不可沒,二人分別創造了770萬美元和720萬美元的MIV,亦因而登上了品牌代言人MIV的排行榜榜首位置。

「明星同款」乃最直接的消費動機

不過,明星的最大威力,莫過於「同款效應」。對品牌而言,明星不只是行走的廣告牌,更是最有效率的銷售推手。當一位高人氣明星公開佩戴某個手袋或鞋款,立刻能引發粉絲搶購潮,看看「Jennie同款」、「BTS同款」有多常出現在社交平台,應該不難發現,粉絲們有多著迷於跟隨明星入手同款。對品牌而言,明星不只是行走的廣告牌,更是最有效率的銷售推手。尤其在亞太區市場,粉絲經濟盛行,「明星同款」更是消費者最直接的購買動機,令品牌能迅速打入年輕客群。

堅持不不走明星路線的品牌

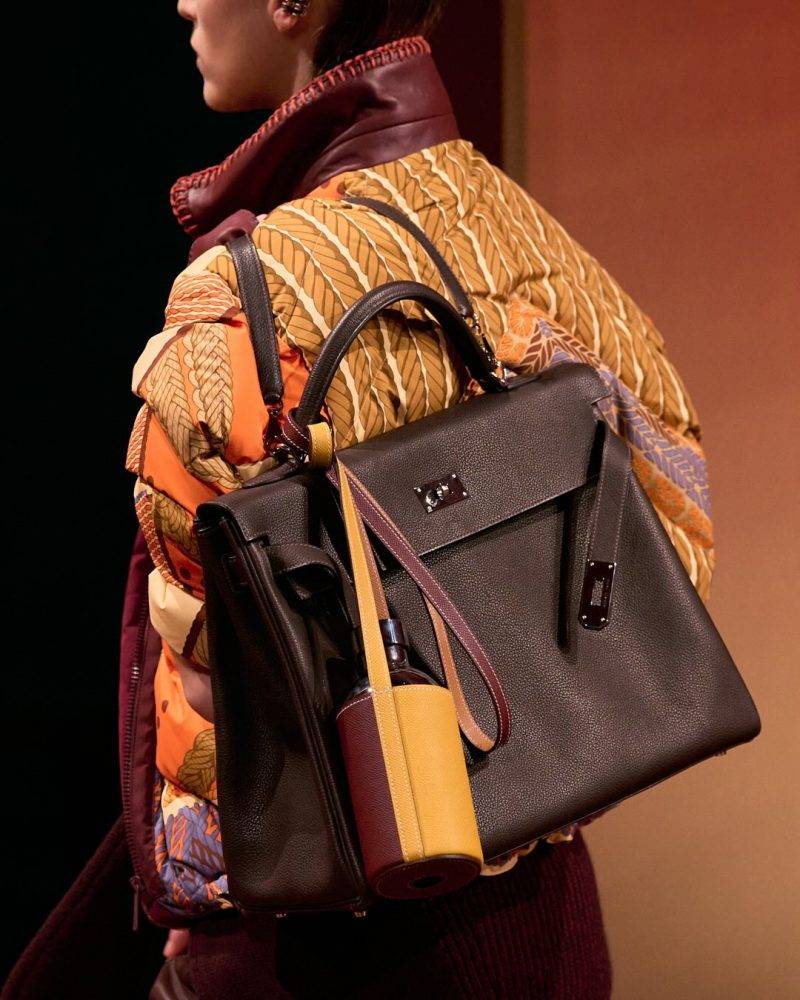

當然,也有品牌選擇與主流背道而馳。Hermès 向來以「工藝」與「低調」見稱,堅持不依靠明星代言,而是把焦點放在手工與傳承上。這種策略也許在現今時代會被視作不合時宜,卻也讓 Hermès 在一片「明星泛濫」的行銷洪流裡,維持獨特的品牌氣場。

不過Hermès在大眾的心目中,早已是殿堂級的品牌,像是Kelly 與 Birkin 手袋,本身就是明星,也許早已無需再借助名人光環。

明星效應是一把雙刃刀?

明星效應的正面影響顯而易見,但依賴明星讓品牌持續有曝光,真的百利而無一害嗎?

凡事也有兩面這說法,用於此事上也同樣貼切。一旦明星大使有負面新聞,無疑會令品牌也受到連帶影響。這樣的例子在近年屢見不鮮,有些品牌大使因私生活或政治立場問題引發爭議,使得品牌不得不立即進行切割,下架廣告、刪除合作痕跡,為免形象受損。私生活爭議還好,一旦牽涉到政治立場,難免會令品牌陷入兩難。

就似坂口健太郎與永野芽郁陷入了戀愛爭議,大眾第一時間的反應也是聯想到二人同為Prada品牌大使,其實爭議與品牌明明毫不相干,但卻無辜地成為了討論焦點,無可避免地會被提及。

美國歌手D4vd捲入了一宗命案,他的Tesla汽車內,被發現了一具被肢解、嚴重腐爛的屍體,而當時D4vd正在進行巡演。事件仍在調查當中,但與他合作的品牌:Crocs及Hollister已即時中止所有宣傳活動。合作對象突然捲入命案,品牌有所顧忌也是在所難免。縱然真相仍未查清,但傷害早已造成,在網絡上搜尋hollister與Crocs,相關文章均在報導D4vd的新聞,試問哪有品牌會想大眾關注的是代言人或合作對象的醜聞?

所以明星效應的存在,對品牌而言到底時福是禍?這得交由大家評斷。

TEXT Cathy Fung